Unter Bildstabilisierung oder Bildstabilisation versteht man im allgemeinen Methoden, um verwackelte Aufnahmen zu vermeiden. Streng genommen ist daher auch ein Stativ ein Bildstabilisator. Allerdings spricht man meistens im Zusammenhang mit dem Filmen aus der freien Hand von entsprechenden Bildstabilisations-Techniken.

Die Bildstabilisation kann dabei an unterschiedlichen Punkten bei der Aufnahme eingreifen:

1. Als mechanische Bildstabilisierung in Form eines (Schwebe-)Stativs oder eines Gimbals als Balance-Hilfe für die Kamera.

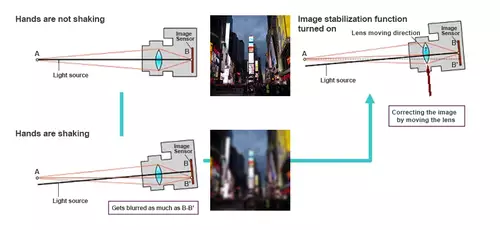

2. In Form von beweglichen Linsen in der Optik, die sich entgegen der Verwackelungsrichtung bewegen.

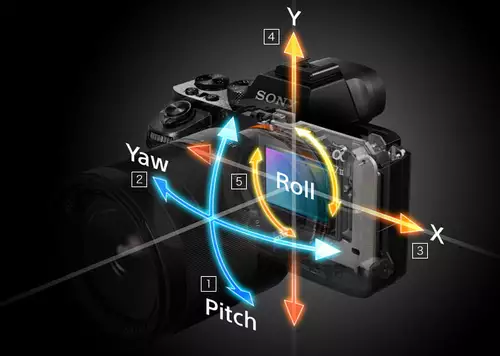

3. In Form eines beweglichen Sensors, der versucht sich in die Gegenrichtung der Verwackelung zu bewegen.

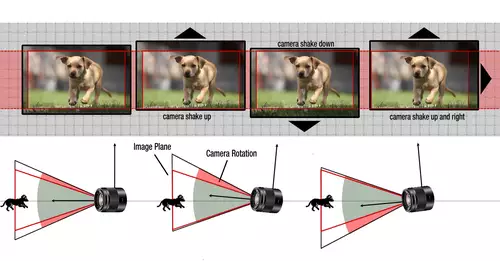

4. Durch überschüssige Randpixel des Sensors. Hier wird nur ein Teilbereich des Sensors ausgelesen (sog. Fenster). Die variable Position des Fensters verschiebt sich in Gegenrichtung zur Verwackelungsrichtung.

5. In der Nachbearbeitung durch sogenannte Stabilizer oder Motion Tracker

Grundsätzlich ist keines der Verfahren optimal, jedoch können die erzielten Ergebnisse mittlerweile so gut sein, dass sich damit Aufnahmen retten lassen, die ohne Bildstabilisation unbrauchbar wären. Das gilt natürlich in erster Linie für die Nachbearbeitung. Es kann jedoch auch eine Entscheidung für den Einsatz zusätzlicher Stabilisations-Verfahren beim Dreh bedeuten.

Mechanische Bildstabilisierung

Gimbals oder deren Vorläufer (die Schwebestative) helfen die Kamerabewegung von der Handbewegung des Kameramanns weitgehend zu entkoppeln. Bei Gimbals versuchen dabei Bewegungssensoren die Bewegung des Kameramanns zu erfassen und durch eine meist dreiachsige Motoren-Konstruktion eine Gegenbewegung in Echtzeit auszuführen. Dabei wurden Gimbals in den letzten Jahren von Generation zu Generation besser, weshalb sie die passiven Schwebestative (Steadycams) mittlerweile fast vollständig abgelöst haben.

Mit Gimbals können wunderbare Kamerafahrten realisiert und sogar Dolly-Gleise obsolet werden, jedoch sehen wir aktuell folgende Nachteile:

1. Die Montage und Einrichtung eines Gimbals ist nach wie vor keine schnelle und unkomplizierte Angelegenheit. Bis man mit einem fertig geriggten Gimbal loslegen kann, kann einige Zeit vergehen.

2. Man kommt nicht direkt an wichtige Kamerabedieungselemente, die man während der Aufnahme verändern will. Teilweise gibt es hier aber Lösungen durch Fernsteuerungs-Buttons im Gimbal-Griff.

3. Das Gewicht von Gimbal + Kamera kann auf Dauer die Arme deutlich ermüden. Gerade bei größeren Kamerabodys wird die mögliche Aufnahmezeit dann zusätzlich durch Ermüdung des Kameramanns eingeschränkt.

4. Es ist viel Übung und Erfahrung vonnöten, die dazu meist sehr spezielles Wissen zum jeweiligen Gimbal-Modell voraussetzt. 5. Das betrifft sowohl die Einrichtung als auch die Bedienung. Man muss in der Regel einen Gimbal gut kennenlernen, bevor man mit ihm einwandfreie Ergebnisse hinbekommt.

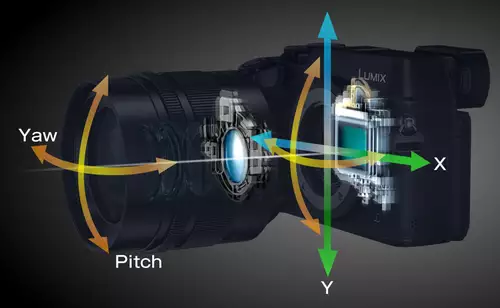

Optische Bildstabilisierung (OIS)

Bei der optischen Bildstabilisierung (OIS) wird die Bewegung der Kamera mittels Bewegungssensoren im Objektiv ermittelt. Aufgrund dieser Daten werden die Linsen in der Optik so verschoben, dass sich der Bildkreis über dem Bildsensor in Gegenrichtung der Verwackelung bewegt.

Größter Nachteil dieser Lösung ist die feste Verzahnung mit dem genutzten Objektiv. Wer Objektive mit integriertem Bildstabilisator sucht, ist dabei in seiner Auswahl stark eingeschränkt, da viele Optiken nur unstabilisiert angeboten werden.

So gibt es beispielsweise für Sonys Vollformat (F)E-Mount keine schnellen Festbrennweiten unter 90mm mit integriertem Bildstabilisator. Gerade ein Objektiv wie das Canon 35mm/F2.0 IS USM ist für kompakte Vollformat-Kameras jedoch eine höchst willkommene Lösung beim Filmen aus der Hand.

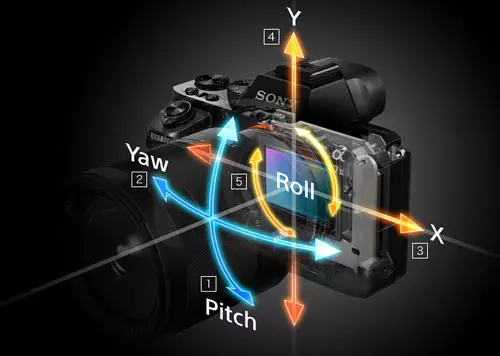

Beweglicher Sensor

Bei der Bildstabilisierung durch einen beweglichen Sensor wird die Bewegung durch Bewegungssensoren in der Kamera ermittelt. Aufgrund dieser Bewegungsdaten wird der Bildsensor unter dem Bildkreis der Optik verschoben.

Ein großer Vorteil liegt hier darin, dass diese Stabilisierung mit jeder beliebigen Optik funktioniert (solange es sich um eine Kamera mit Wechseloptik handelt).

Randpixel (EIS)

Bei der Bildstabilisierung durch Randpixel (Electronic Image Stabilisation, EIS) wird nicht die gesamte Sensorfläche zur Aufnahme genutzt, was in der Regel mit einem Verlust an nutzbarer Brennweite einhergeht. Stattdessen findet die Aufnahme nur in einem Teilbereich des Sensors statt. Der Auslesebereich (das sog. Fenster) wird entgegen der Vewackelungsrichtung verschoben:

Solange der Sensor nicht über den Bildkreis hinausragt (was nur bei den sehr seltenen Multi-Aspect-Ratio-Sensoren der Fall ist), verliert man also bei dieser Methode immer etwas potentiellen Weitwinkel. Je nach Kamera kann es dabei auch durch den eingeschränkten Auslesebereich des Sensors zu einem Auflösungs-/Qualitätsverlust kommen.

Nachbearbeitung/Postproduktion

Die mit Abstand flexibelste Methode ist die Stabilisierung in der Nachbearbeitung/Postproduktion. Allerdings geht diese zwingend mit einem Auflösungsverlust gegenüber der Originalauflösung einher. Liegt das Aufzeichungsformat (z.B. 4K) jedoch deutlich über dem Distributionsformat (z.B. HD), so stellt dies in der Regel kein Problem dar.

Die "beste" Stabilisiation?

In der Postproduktion/Nachbearbeitung kann theoretisch die eigentliche Stabilisation sogar noch besser gelingen, als bei allen anderen Verfahren, weil der Rechner mehr Zeit und Rechenleistung hat, um die Bewegung der Verwackelung korrekt zu analysieren. Dies erkauft man sich jedoch immer mit einem Auflösungsverlust, den man bei einer optischen Stabilisierung oder einem bewegten Sensor nicht in Kauf nehmen muss. Dennoch ist eine Stabilisierung in der Post bei stark verwackelter Kamera in der Praxis sogar oft schlechter mechanische Verfahren. Doch warum?

Bei einem bewegten Sensor und der optischen Stabilisation bleibt das Bild "in sich" stabiler, weil das Bild schon vor dem digitalen Sampling stabilisiert wird und deswegen weniger Rolling Shutter Artefakte und Kamera-Bewegungsunschärfen in die Aufnahme gelangen. Bei der Stabilisierung über Randpixel erbt man dagegen diese Probleme ebenso wie in der Postproduktion.

Technisch gesehen tritt ein beweglicher Sensor bei Systemkameras immer systembedingt aus seinem spezifizierten Bildkreis aus. Der Sensor bewegt sich hier sprichwörtlich in den Randbereichen der Optik, die oft qualitativ abfallen. So gesehen ist die Stabilisation in der Optik auf dem Papier die sauberste Stabilisierungs-Methode, da diese Stabilisierungsmethode immer versucht den Bildkreis nicht aus der Sensorfläche austreten zu lassen. Allerdings ist dieser Vorteil nur theoretisch denn die Effektivität der Optik-Stabilisation beim Filmen unterliegt einer großen Typen-Streuung bei den Objektiven.

Nicht jeder optische Bildstabilisator arbeitet gleich gut und viele Objektive sind eher für Foto- denn für kontinuierliche Videostabilisierung optimiert. Die uns bekannten bewegten Sensoren arbeiten dagegen immer auch bei Videoaufnahmen bestmöglich und sind nicht Objektivabhängig.

Die Kombination von Stabilisatoren

Es gibt immer wieder Fälle, in denen die Kombination von zwei Bewegungssensoren eher gegeneinander, als miteinander arbeitet. Hier ist vor dem Dreh unbedingt etwas Austesten des eingesetzten Equipments notwendig. Doch oft funktioniert eine Kombination auch problemlos. Grundsätzlich ist eine gute Idee, die Kamera mit einer einfachen Steadycam Konstruktion schon einmal grundsätzlich ruhiger zu führen, ohne dass der Shot perfekt gelingen muss. Zusätzliche Stabilisation in der Kamera und/oder im Objektiv beruhigt die Aufnahme dann in der Regel noch weiter. Der Feinschliff kann anschließend in der Post erfolgen. Besonders wenn man hier aufgrund einer besonders hohen Aufnahme-Auflösung (4K oder evtl. sogar 6K+) noch viel "Fleisch" um das Motiv hat. In diesem Fall kann man in der Post komfortabel framen UND stabilisieren.

Konkretere Tipps hierzu folgen im zweiten Teil dieses Artikels.