Farbkorrektur kann nur korrekt funktionieren, wenn sie in einem kontrollierten Farbraum stattfindet. Dies bedeutet in der Praxis, dass man laut Lehrbuch immer in einem linearen Farbraum korrigieren sollte. Doch warum ist das so und was bedeutet dies eigentlich?

Color Management und Farbprofile?

Farbinformationen werden in digitalen Systemen als Zahlenwerte gespeichert. Dabei müssen diese Zahlenwerte bei der Aufzeichnung und Wiedergabe umgewandelt, und somit interpretiert werden. Unterschiedliche Geräte haben jedoch unterschiedliche Eigenschaften, wie sie Farben aufzeichnen und wiedergeben können. So kann ein OLED-Display ganz andere Farbbereiche wiedergeben als ein alter Röhren-Farbfernseher.

Ein Farbmanagement-System (engl. Color Management) berücksichtigt all diese verschiedenen Arten der Farbinterpretation. Es versucht dabei für Anwender möglichst unbemerkt die Farbwiedergabe so zu steuern, dass Bilder und Farben unabhängig vom Wiedergabegerät immer möglichst ähnlich wiedergegeben werden.

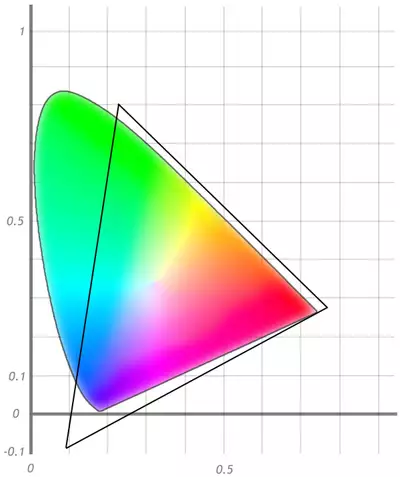

Es gibt verschiedene, normierte Eingabe-Farbräume (engl. Input Color Spaces). Im Videobereich ist dies aktuell meistens die in HD/4K gängige Rec.709, jedoch trifft man auch noch auf die Rec.601 (für SD-Aufzeichnungen) sowie die in Zukunft angesagte Rec.2020 (für 4K/HDR). Wer Grafiken importiert, stößt noch auf weitaus mehr Farbräume. Zudem zeichnen etwas ältere DSLRs auch gerne Videos in sRGB auf. Diese für Videobearbeitung relevanten Farbräume gibt es auch bei der Ausgabe. Beim Output sollte man zusätzlich P3 nicht unerwähnt lassen, das in der kinematischen Distribution die Hauptrolle spielt. Mehr zu Farbräumen gibt es hier bei uns zu lesen.

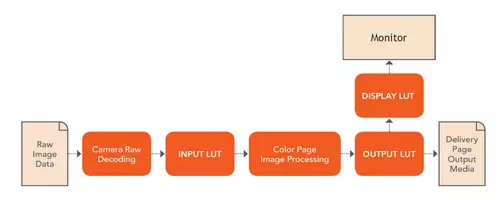

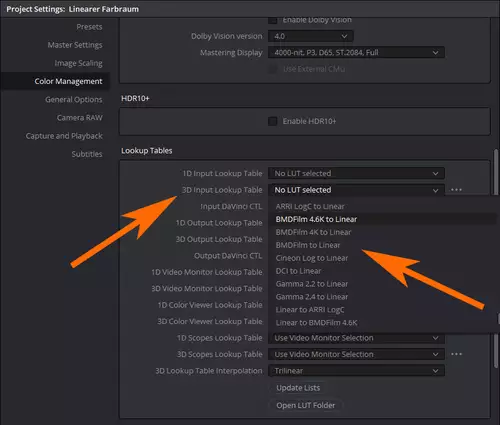

Um Videos (oder auch Medien allgemein) in einem kontrollierten Farbraum zu bearbeiten, stößt man immer wieder auf das gleiche Konzept: Das Programm versucht den Farbraum des importierten Materials zu erkennen. Dann wendet es ein entsprechendes Farbprofil an, um die Farben in einen geräteunabhängigen, neutralen Farbraum für die Bearbeitung zu konvertieren. Dies ermöglicht dann das kontrollierte Zusammenführen von Medien, die aus unterschiedlichen Farbräumen stammen. Zur Ausgabe wird dann das ganze Projekt aus dem geräteunabhängigen Arbeitsfarbraum in einen gewünschten Ausgabe-Farbraum konvertiert.

Ein Farbprofil ist also eine mathematische Beschreibung von Transformationen, die erforderlich sind, um einen gerätespezifischen Farbraum in einen geräteunabhängigen Farbraum - den Arbeitsfarbraum (Working Space) - zu konvertieren. Das gleiche gilt im Umkehrschluss für die Konvertierung aus dem Arbeitsfarbraum in einen Ausgabe-Farbraum.

Die dritte Komponente in diesem Spiel ist das Vorschau-Profil. Um während der Arbeit im Arbeitsfarbraum die Ergebnisse korrekt beurteilen zu können, muss die Timeline für die korrekte Darstellung am Monitor ebenfalls angepasst werden. Stellt der Monitor beispielsweise Farben im sRGB-Farbraum dar, so muss die Timeline mit einem Farbprofil für die Vorschau nach sRGB transformiert werden.

LUTs sind Farbprofile und mehr…

So gesehen kann eine LUT wie ein Farbprofil interpretiert werden und tatsächlich werden im Videobereich hierfür auch LUTs genutzt. In der Praxis sind LUTs jedoch auch in anderen Bereichen einsetzbar (z.B. um bestimmte Looks zu erzeugen). Oft sind LUTs eher schwammig spezifiziert, während ein klassisches Farbprofil (wie die gängigen ICC-Farbprofile) faktisch immer an eine konkrete Hardware gebunden sind.

Während im Printbereich solche ICC-Profile standardisiert (und auch breitflächig genutzt) wurden, fehlte im Bewegtbild-Bereich lange ein vergleichbarer Standard.

Mit ACES sollte sich dies wahrscheinlich in den nächsten Jahren ändern, doch die Mühlen mahlen langsam. Im optimalen Fall benötigt man von den Herstellern eine verbindliche LUT, welche die Farben einer Kamera zuverlässig in den ACES-Farbraum überführt. Doch noch ist es eher die Ausnahme, dass ein Kamera-Hersteller eine verbindliche ACES-LUT zur Verfügung stellt.

Nun könnte man denken, dass dies alles ja nicht weiter relevant ist, solange man nur mit einer Kamera filmt. Doch dieser Workflow hat noch weitere Vorteile:

Warum linear?

Die Überführung in einen Arbeitsfarbraum geht fast immer mit einer sogenannten "Linearisierung" der Farben einher. Linearisieren bedeutet dabei, die für die Betrachtung wichtige Gamma-Kurve des Materials herauszurechnen. Mathematisch gesprochen versucht man den Bilddaten einen neutralen Gamma-Wert von 1 zuzuweisen. Sieht man sich so ein Bild ohne Display-LUT bzw. Vorschau Profil an, so sieht es am Monitor sehr dunkel und damit nicht sehr brauchbar aus.

Aber mathematisch gesehen ist es ein großartiger Ausgangspunkt um ein Bild zu manipulieren. Das gilt nicht nur für Compositing- und VFX-Shots, deren Renderergebnisse meistens ebenfalls aus einem linearen Farbraum stammen. Wenn man Operationen in einem linearen Farbraum ausführt, kann man typische Kanten- und Halo-Artefakte verhindern. Mischt man beispielsweise kontrastreiche, gesättigte Farben miteinander durch ein halb transparentes Overlay, so kann dies schnell zu unerwarteten Farbverschiebungen führen. Letztendlich profitieren jedoch alle Farboperationen zur Bildoptimierung, zum Überblenden zwischen Ebenen via Überblendmodi, aber auch Bewegungsunschärfe und Anti-Aliasing immer von einem linearen Farbraum.

Das grundsätzliche Problem dabei lässt sich vielleicht mathematisch am besten erläutern. In einem nichtlinearen Farbraum kann ich das Verhältnis der Farbkomponenten zueinander verändern, wenn man diese (beispielsweise) dunkler oder heller macht.

Die RGB Farbe (200,20,20) sollte, wenn ich das Bild dunkler mache, anschließend noch das selbe Verhältnis der Komponenten aufweisen (z.B. 100,10,10). Verdunkelt man diese Farbe in einem nichtlinearen Farbraum, so verändert sich in der Regel das Verhältnis der Komponenten, wenn diese "weit auseinander liegen". So könnte dann aus (200,20,20) auch auch (100,23,23) oder (100,16,16) werden. Der korrekte Weg einer Berechnung ist daher immer erst einmal die Farben zu linearsieren, dann die Korrektur darauf anzuwenden und anschließend wieder die Gamma-Kurve darauf zu rechnen.

Gehts auch ohne LUT?

Hat man keine Input-LUT aber kennt die Gamma-Funktion des Inputs, so kann man als Grading-Hack für eine passable Ausgangssituation Weiß- und Schwarzpunkt des Ausgangsmaterials an den Output anpassen und den entgegengesetzten Gammawert im Programm anwenden.

Ein gängiger, vielleicht auch verständlicher Begriff für das Linearisieren nennt sich übrigens DeLoggen, oder kurz DeLog. Beim DeLoggen wird eine LUT auf das Originalmaterial angewendet, die eine Umkehrung der Kamera-LUT darstellt. Hat man -wie im szenischen Bereich oft üblich- mit einem logarithmischen Gamma aufgezeichnet, dann sollte sich der Begriff DeLoggen nun von alleine erklären.

Die Grading-Wahrheit kann noch weitaus komplexer sein, aber wir hoffen, dass dieser Überblick dem einen oder anderen helfen konnte, ein Grundverständnis für die Problematik zu entwickeln.