Wir starten eine weitere Artikelserie auf slashCAM, die sich stärker an der Praxis des Filmens orientiert am Beispiel eines Interview-Setups mit einer Video-DSLR (Canon 5D Mark III): Welche Tonaufnahme Optionen gibt es? Welche Optiken machen Sinn? Welche Rig-Komponenten sind sinnvoll? Wie bestimme ich bestmöglich die Schärfe? Welche Ausschnitte machen Sinn? Welches Licht benötige ich? Hier: Basiswissen Mikrofone.

Audio stellt bei der Videoproduktion immer wieder ein vernachlässigtes Kapitel dar. Wir wollen hier einen Einstieg in die Thematik schaffen und werden uns mit Audio-Grundlagen, Mikrofon-Auswahl, relevante Mikro-und Kamera-Einstellungen sowie populären Videomikros im Praxisvergleich beschäftigen.

Am Anfang steht erstmal eine Begriffsklärung sowie Basiswissen rund um Mikrofone. Welche Mikrofon-Typen gibt es, wie unterscheiden sie sich voneinander, was macht ein gutes Mikrofon aus und was für Mikrofontypen machen Sinn für ein Interview-Setup?

Kondensator- vs dynamisches Mikrofon

Grundsätzlich lassen sich Kondensatormikrofone von dynamischen Mikrofonen unterscheiden. Für den Videobereich ist diese Unterscheidung von großer Bedeutung, denn Kondensator-Mikrofone benötigen eine Betriebsspannung, die sog. Phantomspeisung (meistens 48V), während dynamische Mikrofone via Induktion unabhängig von externer Batteriespeisung betrieben werden können.

Beide Mikrofontypen finden im Video-Kontext Verwendung und sollten je nach Einsatzzweck ausgewählt werden. Hierzu später mehr. Um die unterschiedlichen Funktionsweisen der Mikrofone und damit auch ihre Stärken und Schwächen besser einschätzen zu können, lohnt ein kleiner Exkurs in die Physik:

Sowohl das Kondensatormikrofon als auch das dynamische Mikrofon muss analoge Frequenzen (Schalldruck) in elektrische Spannung (Mikrofonsignal) wandeln können. Mikrofone sind also Schallwandler. Um Schall wandeln zu können, benötigt sowohl das Kondensatormikrofon als auch das dynamische Mikrofon eine empfindliche Membran, die durch Schalldruck in Bewegung versetzt wird. Lediglich die Art und Weise der Wandlung dieser Bewegung in elektrische Spannung unterscheidet das Kondensatormikrofon vom dynamischen Mikrofon.

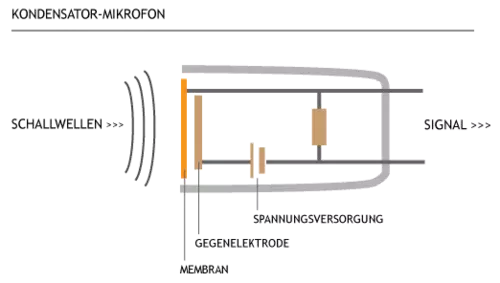

Kondensatormikrofon

Beim Kondensatormikrofon agiert die durch Schalldruck in Schwingung versetzte elektrisch leitende Membran als Elektrode, der eine Gegenelektrode gegenübersteht. Die im Schalldruck schwingende Membran nimmt unterschiedliche Abstände zur fixen Gegenelektrode ein, wodurch sich die Kapazität des Kondensators ständig verändert und als elektrisches Signal ausgegeben werden kann. Die Kondensatorbauweise kann kleinste Schalldruckpegel aufnehmen und ist damit deutlich empfindlicher als ein dynamisches Mikrofon – vor allem im hohen Frequenzbereich.

Die Nachteile des Kondensatormikrofons sind seine gegenüber einem dynamischen Mikrofon geringere Robustheit, seine Anfälligkeit gegenüber Feuchtigkeit sowie die Abhängigkeit von einer Stromquelle. Diese Stromquelle kann entweder der genutzte Camcorder sein, wenn er denn Phantomspeisung zur Verfügung stellt oder eine eigene Batterie des Kondensatormikrofons. Wer also eine Video-DSLR nutzt oder einen Camcorder, die keine +48V Schaltung zulässt, muss bei der Wahl eines Kondensatormikrofons darauf achten, dass das Mikrofon für eine eigene Batterieversorgung ausgelegt ist (nicht alle Kondensatormikrofone sind das). Auch im Auge zu behalten: Unterschiedliche batteriebetriebene Kondensatormikrofone haben teilweise stark voneinander abweichende Betriebszeiten. Richtmikrofone im Filmeinsatz sind fast ausschließlich Kondensatormikrofone.

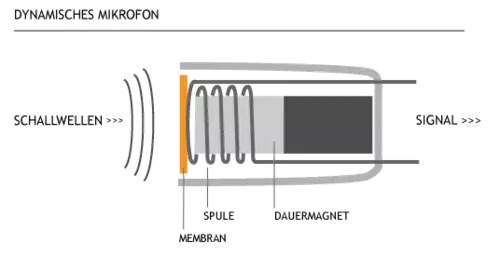

Dynamisches Mikrofon

Beim dynamischen Mikrofon ist die Schalldruck empfangende Membran mit einer Tauchspule (sog. Tauchspulenmikrofon) gekoppelt oder stellt beim sog. Bändchenmikrofon als Aluminiumstreifen selbst die Membran dar. Bei beiden Bauweisen wird durch die mit Schalldruck in Schwingungen versetzte Membran via Induktion im Magnetfeld eines Dauermagneten eine permanente Spannungsänderung erzeugt, die als elektrisches Mikrofon-Signal weitergegeben wird.

Für die Induktion beim dynamischen Mikrofon wird im Vergleich zum Kondensatormikrofon mehr mechanische Energie benötigt oder anders ausgedrückt: Das dynamische Mikrofon ist in der Regel weniger hochauflösend, bzw. weniger empfindlich als das Kondensatormikrofon. Die mit der Tauchspule gekoppelte Membran des dynamischen Mikrofons ist träger als die hauchdünne Membran des Kondensatormikrofons. Das bedeutet jedoch nicht, das dynamische Mikrofone „schlechter“ als ihre Kondensator-Kollegen klingen - „anders“ trifft es wohl eher.

Dynamische Mikrofone sind deutlich weniger anfällig für Rückkopplungen und werden gerne bei lautem Gesang, auf der Bühne, bei der Abnahme bestimmter Musikinstrumente sowie als sog. Reportermikrofone eingesetzt. Selbst hohe Schalldruckpegel (hohe Lautstärke) bringen dynamische Mikros nicht so schnell aus der Fassung, d.h. es muss schon extrem laut werden, bis sie anfangen zu verzerren, im Gegensatz zu den empfindlicheren Kondensatormikrofonen. Die Schallwandlerkomponenten der dynamischen Mikrofone sind deutlich robuster als die von Kondensatormikrofonen und sie sind auch unempfindlicher gegenüber Feuchtigkeit.

Dynamische Mikrofone sind in der Regel auch etwas günstiger als die Kondensatoren. Wir empfehlen in Interview-Setups immer auch zumindest ein dynamisches Mikrofon als Backup mit dabei zu haben. Doch zur Wahl des richtigen Mikrofons später mehr.

Übrigens unterscheidet man auch große und kleine Membrane bei Mikrofonen. Wenn von einem Großmembranmikrofon gesprochen wird, bezeichnet dies Mikrofone mit einem Membrandurchmesser ab 2,54 cm (1 Zoll).

Großmembranmikrofone werden in der Regel von der Seite besprochen während Kleinmembranmikrofone von vorne besprochen werden. Großmembranmikrofone werden fast ausschließlich in Studioumgebungen eingesetzt und zeichnen sich durch den besseren Rauschabstand gegenüber Kleinmembranmikrofonen aus.

Richtcharakteristik

Mikrofone unterscheiden sich in einer ganzen Reihe von techn. Parametern voneinander. Wir wollen hier die wichtigsten einmal auflisten und kurz erklären. Die Richtcharakteristik gehört mit zu den wichtigen Unterscheidungsmerkmalen, schließlich sollte der Einsatz und die Handhabung des Mikrofons zur jeweiligen Richtcharakteristik passen. Hier also die wichtigsten Richtcharakteristiken mal kurz aufgezeigt:

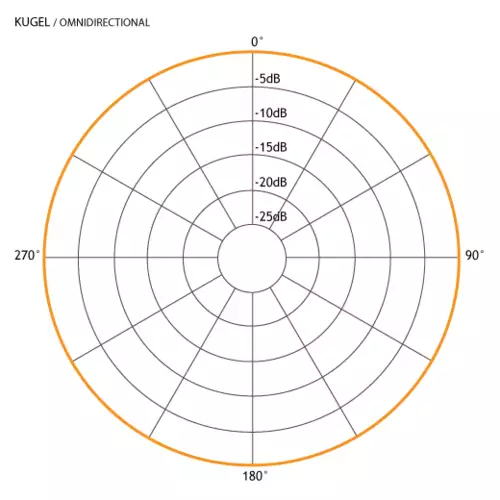

Kugel

Mikrofone mit einer Kugelcharakteristik nehmen Schall vom allen Seiten gleichmäßig auf. Sie eignen sich damit sehr gut für das Einfangen von Atmos und sind recht einfach in der Handhabung, weil man sich um ihre Platzierung / Ausrichtung wenig Gedanken machen muss. Lavalier-Mikrofone haben häufig eine Kugelcharakteristik was im Gebrauch angenehmen ist, da man sich lediglich um den Abstand zum Sprecher, nicht jedoch um ihre Ausrichtung kümmern muss. Im Livebetrieb auf Bühnen sind Kugelcharakteristiken nicht gerne gesehen, weil sie stark zu Rückkopplungen neigen. Kugeln sind meistens recht unempfindlich gegenüber Popp- und Windgeräuschen, nehmen Bässe recht gut auf und haben keinen Nahbesprechungseffekt.

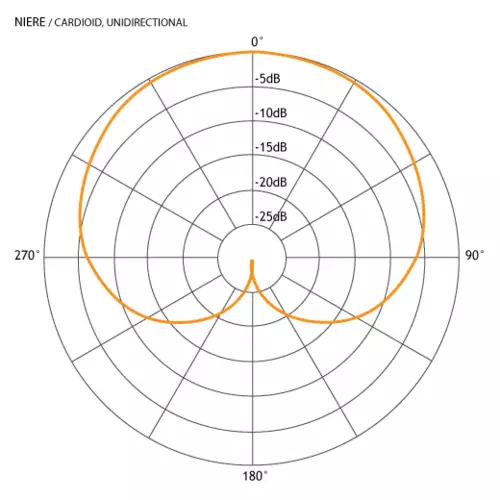

Niere

Mikrofone mit einer Nierencharakteristik nehmen den Schall vor allem von vorne auf. Es handelt sich also bereits um ein gerichtetes Mikrofon. Schall, der von der Seite oder von hinten auf eine Niere trifft wird stärker ausgeblendet. Nieren finden sich daher vor allem in Liveumgebungen im Einsatz, da sie deutlich weniger Rückkopplungen verursachen als Kugeln. Alle gerichteten Mikrofone haben mit Nahbesprechungseffekten (Verstärkung der Bassfrequenzen) zu kämpfen. Häufig findet sich aus diesem Grund ein Musik/Sprache Schalter auf den Mikrofonen, um die entsprechenden Frequenzbereiche auszugleichen. Bei der Handhabung von gerichteten Mikrofonen muss neben der genaueren Ausrichtung zur Schallquelle hin auch auf Tritt- und Körperschall geachtet werden. Beides kann mit entsprechenden Entkoppelungen (z.B. Korbwindschutzsystem, Spinne) vermieden werden. Dynamische Nieren (und Supernieren) werden gerne auch als Reportermikrofone eingesetzt.

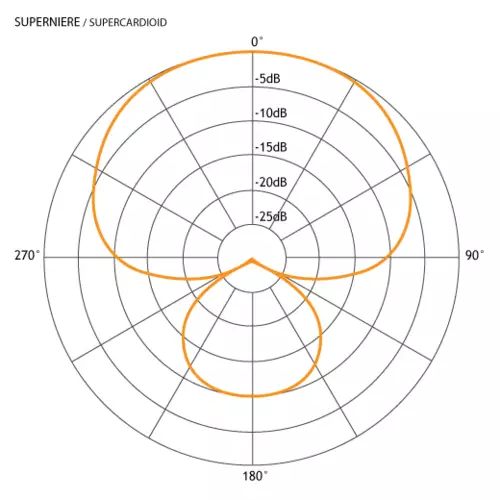

Superniere

Mikrofone mit einer Supernierencharakteristik bieten eine nochmals stärkere Richtwirkung als die Niere. Schall von der Seite wird noch stärker gedämpft. Beim Einsatz von Supernieren sollte beachtet werden, dass sie empfindlicher nach hinten sind als Nieren. Auch der Nahbesprechungseffekt ist bei Supernieren noch deutlicher ausgebildet als bei Nieren. Wenn in Liveumgebungen mit Monitorboxen gearbeitet wird, empfiehlt es sich, diese seitlich von der Superniere zu platzieren. Supernieren bieten die höchste Sicherheit gegenüber Rückkopplungen. Supernieren werden u.a. als Reportermikrofone und auch gerne beim Film bei Innenraum-Dialogen eingesetzt.

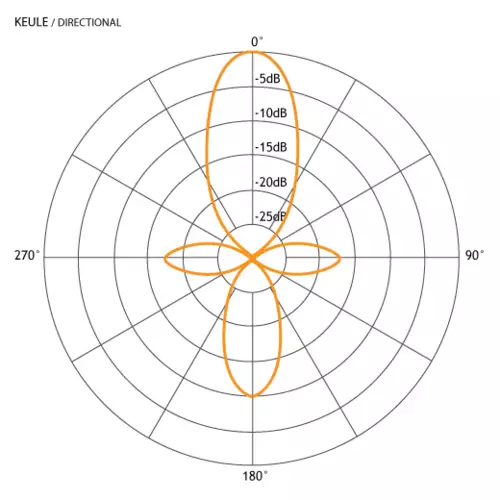

Keule

Mikrofone mit einer Keulencharakteristik bieten die stärkste Richtwirkung aller hier vorgestellten Mikrofone und werden deshalb oft auch einfach Richtmikrofone gennant. Häufig gut zu erkennen an ihrer länglichen Bauform, die auf den Einsatz eins sog. Interferenzrohrs beruht. Mit Hilfe des Interferenzrohres wird hierbei durch Phasenverschiebung aus einer Niere eine Keule gewonnen. Das Richtmikrofon blendet am effektivsten von allen hier gezeigten Richtcharakteristiken Schall von der Seite aus. Ebenso wie die Niere und die Superniere ist es empfindlich gegenüber Tritt- und Körperschall und sollte wenn möglich stets gut entkoppelt gelagert werden. Richtmikrofone treten in unterschiedlichen Setups im Videobereich in Erscheinung. Häufig findet man sie direkt am Camcorder befestigt. Am effektivsten ist ihr Einsatz beim Film oder der Reportage, wenn das Mikro nicht im Bild sein soll und der Ton geangelt wird.

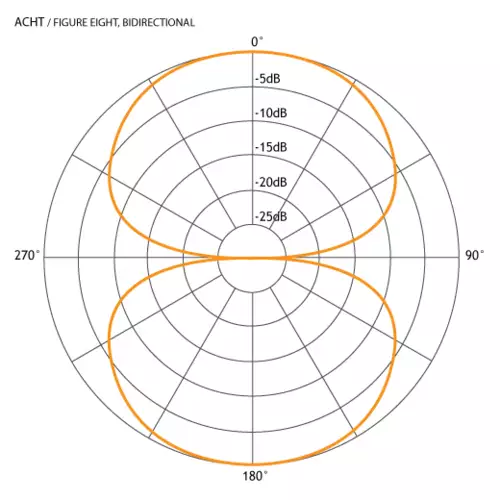

Acht

Mikrofone mit einer Achtcharakteristik finden sich bauweisebedingt häufig bei Großmembran und Bändchenmikrofonen. Die Achtcharakteristik sorgt für eine gleichmäßige Schallaufnahme von vorne und von hinten sowie für eine Dämpfung von Schall von der Seite. Sie werden bei Interviews, bei Stereo-Anwendungen und gerne auch in digitalen Studioumgebungen genutzt, um mit ihrem „wärmeren“ Klangbild einen analogen Akzent zu setzen.

Begriffsklärung Mikrofone

Rund um Mikrofone gibt es einen ganzen Dschungel an Begriffen die sowohl bei den technischen Daten als auch in der Werbung für diverse Mikrofone zu finden sind. Wir haben hier einmal die wichtigsten versammelt und mit einer kurzen Erklärung versehen. Die technischen Daten eines Mikrofons können eine gute erste Orientierung zur Qualität eines Mikrofons geben, wenn man die Hersteller-Angaben und Bezugswerte mit der gebotenen Sorgfalt studiert. Um einen Praxistest bei der Wahl des passenden Mikrofons kommt man jedoch bei allem Theorie-Wissen nicht herum.

Ersatzgeräuschpegel (auch Eigenrauschen oder Störspannungsabstand)

Der Ersatzgeräuschpegel bewertet das Eigenrauschen eines Mikrofons. Je kleiner die Mikrofonkapsel, desto anfälliger ist das Mikrofon für Rauschen. Mit unterschiedlichen Messverfahren wird dieser Störspannungsabstand gemessen und in dB angegeben. Zum Einsatz kommt hier meistens eine Messung nach DIN IEC 651 oder nach CCIR 468-3. Die Werte werden dann in dB(A) oder dB(CCIR) angegeben. Je kleiner der dB Wert desto geringer rauscht das Mikrofon bei der Aufnahme. Achtung, die dBA Messung liefert hierbei deutlich geringere dB Werte. Beim Vergleich unterschiedlicher Mikrofone deshalb genau darauf achten, nach welchem Meßverfahren bewertet wurde. Das Marketing einiger Mikrofonhersteller nutzt lieber den dbA Wert, weil dieser besser aussieht.

Geräuschspannungsabstand (Signal-Rauschabstand)

Der Wert für den sog. Geräuschspannungsabstand ermittelt sich aus dem Ersatzgeräuschpegel, den man von einem Referenzpegel von 1 Pascal (94dB-SPL) abzieht. Bei einem Ersatzgeräuschpegel von bsp. 19dB (CCIR) ergibt sich ein Geräuschspannungsabstand von 75 dB (CCIR).

Klirrfaktor (auch THD - Total Harmonic Distortion)

Der Klirrfaktor gibt Verzerrungen eines eigentlich sinusförmigen Wechselsignals an. Diese Verzerrungen können durch mechanische Bauelemente der analogen Signalverarbeitung verursacht werden oder durch induzierte Störfrequenzen, Interferenzen von außen etc.pp und führen zu sog. Oberwellen. Als Testsignal für den Klirrfaktor wird ein sinusförmiges eingespeist und dann das Ausgangssignal analysiert. Der Klirrfaktor gibt an, wieviel Anteil am Gesamtsignal die Oberwellen haben. Die Angabe erfolgt in Prozent und gilt als Angabe der Verzerrung eines Mikrofons. Das menschliche Gehör ist in Abhängigkeit von der Frequenz unterschiedlich empfänglich für Verzerrungen (Klirr) – im Bassbereich weniger, in höheren Frequenzen mehr. Hörbar ist der Klirrfaktor bei Mikrofonen ab 0,3 – 3 % je nachdem, was für ein Schallsignal aufgenommen wird (Sprache, Musik, Meßtöne). Dem Verständnis des Klirrfaktors bei Mikrofonen kommt vor allem bei der Angabe des Grenzschalldrucks Bedeutung zu.

Grenzschalldruck

Der sog. Grenzschalldruck ist derjenige Schalldruckpegel, ab dem der Klirrfaktor bei einem Mikrofon größer als 0,5% ist (gemessen an einem 1kHz Ton in 1 m Abstand). Typisch sind 130-150 dB-SPL bei Kondensatormikrofonen. Auch hier gilt es sehr genau die Bezugsgrößen bei den Herstellerangaben zu betrachten. Manche Hersteller beziehen sich nicht auf 0,5% sondern auf 1% Klirrfaktor, was zu deutlich höheren Grenzschalldruckpegeln führt. Der Grenzschalldruck ist vor allem bei Kondensatormikrofonen von Interesse. Dynamische Mikrofone mit ihrem schwereren Membran und niedrigerer Empfindlichkeit sind hier deutlich im Vorteil. Häufig wird ihr Grenzschalldruckwert gar nicht mehr angegeben, weil nicht mehr praxis-relevant.

Frequenzgang

Der Frequenzgang eines Mikrofons gibt an, wie empfindlich sich ein Mikrofon bei unterschiedlichen Frequenzen verhält. Ein möglichst linearer Frequenzgang gilt als neutralste Repräsentation des Original-Signals. Mikrofone mit möglichst linearen Frequenzgängen werden häufig in kontrollierten Studioumgebungen eingesetzt, um ein möglichst „reines“ Signal zu erhalten. Für die Konturierung der menschlichen Stimme oder eines Musikinstruments kann aber eine Frequenzanhebung bestimmter Bereiche durchaus wünschenswert sein. Dies kann man nachträglich mit einem Equalizer machen oder von Anfang an ein Mikrofon nutzen, dass bereits über einen entsprechend angepassten Frequenzgang verfügt. Über die Wahl des probaten Mittels kann man vortrefflich streiten. Der Frequenzgang eines Mikrofons ist sehr viel aussagekräftiger als der sog. Übertragungsbereich. Wir empfehlen für den Vergleich von Mikrofonen auf das Frequenzgang-Diagramm zu schauen und weniger auf den Übertragungsbereich.

Empfindlichkeit (auch Feld-Leerlaufs-Übertragungsfaktor)

Die Empfindlichkeit eines Mikrofons wird bei den technischen Daten in mV/Pa (oder auch im amerikanischen Raum mit dB re 1V/Pa) angegeben. Mikrofonempfindlichkeiten werden also immer in erzeugter Spannung (Millivolt) pro Schalldruck (1Pa = 94 dB) angegeben. Die in Sachen Audio und Mikrofone hervorragende Webseite von Eberhard Sengpiel bietet einen Konverter von dB re 1V/Pa nach mV/Pa. Ein typischer Wert für die Empfindlichkeit eines Kondensatormikrofons liegt bsp. bei 21 mv/Pa (bei einer 1kHz Frequenz, bsp Sennheiser MKE 600) im Vergleich zu 2 mV/Pa eines dynamischen Mikrofons (Sennheiser MD42). Die Empfindlichkeit des Mikrofons ist nicht nur von der Schallwandler-Bauweise abhängig, sondern auch von der Größe der Membran. Die Empfindlichkeit steigt in etwa proportional zur Größe der Membran.

Übertragungsbereich

Der Übertragungsbereich eines Mikrofons stellt jenen Frequenzbereich dar, in dem die Empfindlichkeit des Mikrofons nicht mehr als 3 dB gegenüber dem Wert bei 1 kHz abfällt. Der Frequenzbereich sollte also angeben, in welcher Frequenzbreite das Mikrofon „gut“ klingt. Allerdings wird die Messung für diesen Übertragungsbereich in der ebenen Schallwelle gemessen (keine Reflektionen, keine Nahbesprechungseffekte = sog. „freies Schallfeld“). Also unter idealen Laborbedingungen, die so gut wie gar nichts mit der Aufnahmepraxis zu tun haben. Das Diagramm für den Frequenzgang eines Mikrofons ist hier der bessere Ratgeber. Typische Übertragungsbereiche für Mikrofone liegen bsp. bei 40 ... 18 000 Hz.

Soweit erstmal unsere Mikrofoneinführung. Weiter geht es demnächst mir der Vorstellung einzelner, populärer Mikrofone für den Videobetrieb an einer Canon 5D Mark III ... allerdings erst nach den Sommerferien :-)