Wer sich nach einer portablen SSD umschaut, wird von der Menge der verfügbaren Modelle schlicht erschlagen. Um die richtige zu finden, sollte man vor allem die eigenen Anforderungen kennen und definieren...

Letztlich gibt es rund um die Videobearbeitung drei grobe Einsatzgebiete für eine portable SSD:

- als Aufzeichnungsmedium,

- als mobiler Backup-Speicher,

- als austauschbare / alternative Systemplatte

Jedes dieser drei Szenarien stellt andere Anforderungen an den Speicher, weshalb wir in der Folge auf jedes Einsatzgebiet separat eingehen...

Die SSD als Aufzeichnungsmedium

Seitdem die meisten digitalen Kameras mit dem Abschied vom Band auf flash-basierte Speichermedien wie SD-Karten aufzeichnen, kam im semiprofessionellen Filmbereich in den letzten zwei Jahren ein neuer Trend hinzu. Die Aufzeichnung auf externe SSDs über USB.

Dem Nachteil, dass sich dabei das Speichermedium nicht mehr in der Kamera befindet, sondern schlechtestenfalls irgendwo an der Kamera herum baumelt, stehen auch einige Vorteile gegenüber: So sind die Speicherpreise für schnelle, externe SSDs in der Regel deutlich günstiger als für vergleichbar schnelle Speicherkarten. Außerdem sind die schnellsten verfügbaren SSDs weitaus schneller, als die schnellsten Speicherkarten. Beide Argumente sind vor allem für die RAW-Aufzeichnung von Bedeutung, da hier Datenraten in Regionen von 1000 MB/s und mehr anfallen können (z.B. bei RAW SlowMotion).

Vorteilhaft ist ebenfalls, dass sich eine SSD in der Regel sofort (und ohne Speicherkarten-Lesegerät) an einen Rechner zum Backup oder auch zum direkten Editieren anschließen lässt. Oder sogar für beides zugleich.

Neben einem passenden Interface (das die SSD zugleich mit Strom versorgen kann) ist bei der Auswahl darauf zu achten, dass die SSD die geforderten Datenraten konstant aufrechterhalten kann. Günstige Modelle (vor allem mit dem neuen QLC-Speicher) müssen in der Regel nach einigen Sekunden oder Minuten ihre Schreibleistung deutlich reduzieren. Mit solchen SSDs bricht die Kamera dann die Aufnahme nach kurzer Zeit ab oder lässt Bilder bei der Aufzeichnung aus. Das disqualifiziert viele günstige SSDs als Aufzeichnungsmedium.

Die SSD als mobiler Backup Speicher

Gegenüber mobilen Harddisks ist eine SSD als Backupmedium relativ teuer, hat jedoch ebenfalls eine Menge handfester Vorteile:

Erstens ist eine SSD robuster: Sie kann auch im laufenden Betrieb den einen oder anderen ruppigen Stoß abbekommen, ohne dass man sich um seine Daten sorgen machen muss. Festplatten sind dagegen weitaus empfindlicher. Bei ihnen saust ein feiner Schreib-Lesekopf im Submillimeter-Bereich über schnell rotierende Magnetplatten. Schon eine leichte Erschütterung kann hier für einen sofortigen Datenverlust sowie dauerhafte Defekte sorgen.

In der Regel sind mobile SSDs deutlich kleiner als Festplatten. Wahrend sich aktuell (2021) auf einer externen 2,5 Zoll Festplatte maximal 5 TB speichern lassen, lassen sich auf ähnlichem Raum bereits bis zu 30TB als 2,5 Zoll SSD erwerben. Weiters wiegen externe SSDs in der Regel deutlich unter 100 Gramm während mobile Festplatten erst über 200 Gramm "beginnen". Und nicht zuletzt sind externe SSDs auch deutlich schneller als Harddisks.

Doch all diese Vorteile sind natürlich nicht umsonst. Ganz grob über den Daumen gepeilt kosten externe SDDs (im Q3 2021) ungefähr fünfmal mehr als externe HDDs. (ca. 100 Euro/TB vs. ca. 20 Euro/TB).

Die SSD als alternative Systemplatte

Manche Anwender benötigen auch eine externe SSD, um den selben Rechner mit unterschiedlichen Betriebssystemen zu betreiben. Das können entweder unterschiedliche Systeme wie Windows oder Linux sein. In den meisten Fällen geht es jedoch eher darum, für unterschiedliche Anwender abgetrennte Umgebungen auf derselben Hardware bereitzustellen. So bringt im Idealfall jeder Mitarbeiter seine eigene SSD mit dem eigenen Betriebssystem mit, um sich immer nur zeitweise bei einem Rechner "einzunisten". Zugegebenermaßen gibt es in Zeiten der Cloud auch weitaus praktischere Multi-User-Lösungen, jedoch kann eine externe SSD in machen Fällen trotzdem die beste Idee sein - sei es aus Sicherheitsaspekten oder in Umgebungen ohne Internet/Netzwerk. Dieser dritte Anwendungsfall kommt also eher selten vor, stellt aber dennoch noch einmal andere Ansprüche an eine SSD.

So muss eine Systemplatte (gegenüber einer Recording- oder Backup-Lösung) viele sogenannte I/O-Befehle schnell abarbeiten können. Denn ein Betriebssystem schreibt und liest gerne besonders viele kleine Dateien in kurzer Zeit. Darum muss die SSD auf viele Dateisystem-Anfragen flink reagieren können - sonst wird das System träge.

Dies ist auch der große Unterschied zu einer Speicherkarte. Letztere kann meistens nur eine (oder wenige Dateien) schnell gleichzeitig lesen oder schreiben. Bootet man Windows von einer SD-Karte, so dauert schon der Bootprozess eine Ewigkeit, einfach weil die Karte die vielen Dateianfragen nicht effektiv abarbeiten kann.

SSD Speichertypen

Beim eingesetzten Flash-Speicher (NAND) gibt es mittlerweile vier Klassen, die sich direkt auf die Medienpreise auswirken: Je mehr Bit pro Zelle gespeichert werden können, desto günstiger, aber auch langsamer ist die entsprechende SSD - besonders beim Schreiben.

NAND-Flash-Zellen werden nach der Anzahl der Bits, die sie speichern können, klassifiziert:

Single-Level Cell (SLC) speichert ein Bit pro Zelle.

Multi-Level Cell (MLC) speichert zwei Bits pro Zelle.

Triple-Level Cell (TLC) speichert drei Bits pro Zelle.

Quad-Level Cell (QLC) speichert vier Bits pro Zelle.

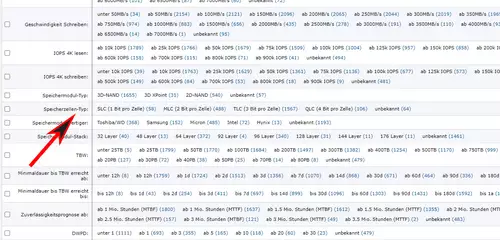

Je mehr Bits eine NAND-Zelle speichert, desto höher fällt die Kapazität für die SSD aus. Gleichzeitig sinkt jedoch auch mit den Bits die Schreibgeschwindigkeit sowie die Belastbarkeit/Zuverlässigkeit der Zellen. Den eingesetzten Speicher kann man teilweise über Preisvergleichsportale wie Geizhals recherchieren:

Fast alle TLC/QLC-Modelle haben deswegen in der Regel einen ziemlich großen Pufferspeicher (Cache), mit dessen Hilfe diese Modelle bei kleineren Dateien ebenfalls sehr hohe Schreibraten erzielen können. Nach einer gewissen Zeit bricht die Schreibrate jedoch in der Regel ein. Wer also mit einer Kamera über einen längeren Zeitraum RAW mit hohen Datenraten verlässlich schreiben muss, greift meistens aus Sicherheit zu MLC- oder sogar SLC-Speicher.

Allerdings ist es oft gar nicht einfach herauszufinden, welcher NAND-Typ in einer externen SSD eingesetzt wird. Manchmal findet sich auch ein Mix aus schnellem Cache und langsamen Speichermassen im Gehäuse. Oder Teile eines QLC-Speichers werden als MLC genutzt. Und nicht zuletzt kommt es auch immer mal wieder vor, dass ein Herstellen bei gleicher Typenbezeichnung über die Zeit die NAND Bestückung ändert. Im konkreten Fall ist also eine spezielle Recherche aktueller Testberichte ratsam.

Weitere Hinweise liefern Angaben zur Zuverlässigkeitsprognose (MTBF bzw. MTTF). Oder auch die TBW (Total Bytes Written). Ersteres ist eine Prognose des Herstellers zur Haltbarkeit, zweiteres eine Angabe, wieviel Daten auf die SSDs geschrieben werden können, bevor die ersten Zellen vermutlich ihren Geist aufgeben. Diese geschriebene Datenmenge ist meistens auch mit einem Ende der Garantieleistungen verbunden. Je weniger Bits pro Zelle gespeichert werden, desto zuverlässiger ist eine SDD tendenziell.

Wer seine Festplatte "nur" für Backups einsetzt, schreibt wahrscheinlich seltener und damit weniger Daten, als wenn er eine Platte regelmäßig für Filmaufnahmen nutzt. Daher könnten für Backups vielleicht auch zuverlässige QLC-Modelle in Betracht kommen.

Wer sich nun nicht seine externe SSD selber bauen will (was prinzipiell sehr einfach möglich ist ), bekommt bei "verbauten" SSDs weitaus weniger technische Daten bereitgestellt. In der Regel nennen die Hersteller hier weder Informationen zum NAND-Typ noch Kennzahlen wie MTBF oder TBW. Wer hier mehr erfahren will, kann versuchen herauszufinden, welche SSDs in einem externen Modell verbaut wurden. Doch dies gelingt (wenn überhaupt) erst nach dem Kauf und auch hier kann es sein, dass ein Hersteller seine Innereien wechselt, ohne die Typbezeichnung zu ändern.

Der USB-Anschluss und Thunderbolt

Eine externe SSD findet in praktisch jedem Fall Anschluss über den USB-Port. Allerdings gibt es diesbezüglich mittlerweile eine Unzahl möglicher Varianten, sodass es selbst für Interessierte mittlerweile schwer geworden ist, eine verbindliche Übersicht zu behalten. Schuld daran ist vor allem die äußerst verwirrende Namensgebung des USB-Konsortiums. So lässt eine Bezeichnung wie USB3 praktisch keine Rückschlüsse mehr über die zu erwartenden Datenraten zu. Wir werden aus diesem Grund in Kürze auf slashCAM unseren USB-Grundlagen Artikel wieder auf den neuesten Stand bringen ...

Mit dem schon sehr alten USB2 darf man keine passablen Datenraten für aktuelle Anwendungsfälle erwarten - denn USB 2 erreicht in der Praxis maximal 40 MB/s. Unter dem Begriff USB 3 gibt es jedoch mittlerweile zahlreiche Standards, die man leicht durcheinander bringen kann. Hier kurz ein paar grobe Daumenregeln zur maximal erzielbaren Geschwindigkeit:

USB 3.0 (SuperSpeed) effektiv. 500 MB/s

USB 3.1 Gen 1 SuperSpeed maximal 600 MB/s, effektiv 500 MB/s

USB 3.1 Gen 2 SuperSpeed+ maximal 1.200 MB/s, effektiv 1.000 MB/s

USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed maximal 600 MB/s, effektiv 500 MB/s

USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed+ maximal 1.200 MB/s, effektiv 1.000 MB/s

USB 3.2 Gen 1x2 SuperSpeed+ maximal 1.200 MB/s, effektiv 1.000 MB/s

USB 3.2 Gen 2x2 SuperSpeed+ maximal 2.400 MB/s, effektiv 2.000 MB/s

Alternativ gibt es auch noch externe Thunderbolt-SSDs, die ca. 1200 MB/s (TB2) bzw. bis zu 2.400 MB/s (TB3) erreichen können.

Beim recht neuen USB 4 wird die Sache noch komplizierter. Ohne eine exakte Geschwindigkeitsangabe kann sich hinter dem Label fast alles verbergen. Außerdem wachsen mit USB 4 Thunderbolt und USB als Standard zusammen, Doch wie gesagt, das muss nochmal ein eigener Artikel auf slashCAM werden.

Wer sich heute und jetzt nach einer externen SSD umsieht, sollte darum vor allem in Erfahrung bringen, welche maximalen Datenraten beim Host unterstützt werden und darauf achten, dass die neue SSD diese Spezifikation mindestens erfüllt. Wer das letzte Quäntchen Geschwindigkeit aus seiner SSD kitzeln will oder muss, kann auch noch auf spezielle Protokolle achten, wie wir es beispielsweise bei der Sigma fp mit dem USAP-Protokoll erlebt haben.

Warum auf die Geschwindigkeit achten?

Bei der Aufzeichnung ist es natürlich wichtig, dass eine externe SSD die geforderten Datenraten einer Kamera permanent erfüllt. Aber auch als Backup-SSD ist die permanente Geschwindigkeit für viele Anwender ein entscheidendes Argument. Will man beispielsweis 1TB Filmmaterial sichern, so dauert dies mit 500MB/s ungefähr eine halbe Stunde, während man mit 2000 MB/s schon nach rund 8 Minuten fertig ist.

Nutzt man hier eine nur zu Beginn schnelle QLC-SSD so können sich nach einem rasanten Kopierstart letztlich trotzdem die 30 Minuten Kopierdauer einstellen. Oder sogar noch deutlich mehr, denn QLC kann im schlechtesten Fall sogar unter 100 MB/s einbrechen. Daher ist es auf jeden Fall ratsam darauf zu achten, ob und wie stark die Datenraten einer SSD über die Zeit variieren.