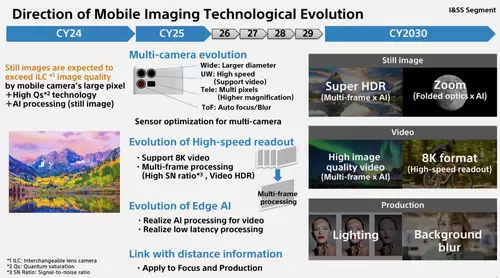

Im zweiten Teil unseres Filter-Workshops schauen wir uns diverse Basis-Filter genauer an. Wie funktionieren ND und Pol-Fillter (linear und zirkular)? Hierzu haben wir die Panasonic GH4 mit Kompendium und dem neuen Veydra Miniprime 12mm bestückt und stellen bei den ND-Filtern Soft- und Hard-Edge Verläufe vor und vergleichen sie gegen das ungefilterte Bild sowie gegen einen durchgängigen ND-Filter. Auch POL-Filter sind mit von der Partie …

Als Einstimmung vorab ein kurzer Bespiel-Clip von uns mit diversen ND Filtern (+POL) im Vergleich (GH4 und Veydra 12 mm, technisches CC in Resolve 12, Schnitt auf FCPX am aktuellen Mac Pro 8-Core) :

ND-Filter / Grundlagen

ND-Filter (Neutral Density / Neutraldichte) sind Graufilter, deren Aufgabe es ist, die auf den Sensor (oder den Film) einfallende Lichtmenge zur reduzieren. Dies kann in vielen Situationen wichtig sein: Angefangen beim Arbeiten mit einer möglichst offenen Blende in hellem Umgebungslicht für den kreativen Umgang mit der Schärfentiefe über Effekte mit bewußt verlängerter Verschlußzeit (eher für die Fotografie von Interesse) bis hin zum Beibehalten der nativen ISO bei stärkerem Umgebungslicht oder beim Arbeiten mit bestimmten LOG-Profilen mit erhöhten ISO-Funktionen.

ND-Filter gehören zur essentiellen Grundausstattung eines jeden Kamerapakets. In vielen für den Run&Gun-Einsatz (ENG, Event etc.) entworfenen Kameras sind ND-Filter bereits fest in der Kamera verbaut und lassen sich in unterschiedlicher Stärke intern vor den Sensor schalten. Im Video-DSLR-Bereich sowie bei Cine-Cams muss in der Regel mit externen ND-Filtern gearbeitet werden, die entweder über ein Kompendium mit entsprechenden Filterrahmen (Trays) möglichst nah vor dem Objektiv angebracht werden oder via Gewinde direkt auf das Objektiv geschraubt werden (sofern das Objektiv eine entsprechende Schraubfassung bereitstellt).

Bei den Schraubfiltern erfreuen sich Vario-Graufilter (Fader-NDs) auf Grund ihres komfortablen Handlings großer Beliebtheit. Allerdings unterscheidet sich die Qualität der auf dem Markt befindlichen Fader-NDs recht stark – hier lohnt es sich genau hinzuschauen. Da man vor allem bei Vario-NDs sehr schnell mit hohen Dichten operieren kann, empfehlen wir hier zusätzlich die Investition in einen IR-Sperrfilter (IR-Cut), der in der Regel vor dem ND-Fader angebracht wird und somit auch gleich den (meist teureren) ND schützt. Es gibt jedoch auch bereits kombinierte Fader-ND +IR Cut.

Doch auch bei ND-Filtern für den Einsatz in Kompendien ist das Thema IR-Sperrung von Bedeutung. Auch hier gilt grundsätzlich: Soll bei hellem Umgebungslicht mit möglichst offener Blende gearbeitet werden, steigt die Gefahr von Infrarotverunreinigungen (IR-Pollution) im aufgenommenen Bild. ND-Filter mit eingearbeitetem IR-Cut sind hier die sicherere Wahl. Die Art der Deep-Red oder Infrarotverarbeitung unterscheidet sich allerdings teilweise stark von Kamera zu Kamera. Einige durch Infrarot mit Fehlfarben aufgenommene Bilder lassen sich auch halbwegs in der Postproduktion korrigieren – bei anderen sollte von vorne herein auf ND-IR Filter geachtet werden.

|

Die Bewertungskriterien für ND Filter lauten: - neutrale Farbwiedergabe - Auflösung - Vergütung - Vignettierung im Weitwinkel-Bereich - möglichst neutrale Texturierung der Unschärfe (Bokeh) bei geöffneter Blende - ggf. Infrarot-Sperrvermögen |

Eine weitere wichtige Gruppe innerhalb der Neutralgraufilter bilden die ND-Verlaufsfilter (ND graduated oder abgekürzt: ND grad.), die bei starken Motivkontrasten vor überbelichteten Bildelementen – für gewöhnlich heller Himmel – schützen. Mit Hilfe von Verlaufsfiltern lässt sich bei entsprechenden Motiven ein Dynamikumfang erhalten, der mit durchgängigen ND-Filtern nicht möglich wäre (s.hierzu auch unser Beispielvideo).

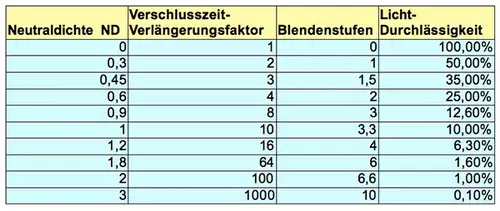

Die Stärke von Graufiltern wird mit unterschiedlichen Werten angegeben. Gebräuchlich sind entweder logarithmische ND-Werte oder lineare Faktoren der Verschlußzeitverlängerung. Hier eine Tabelle mit den wichtigsten ND-Filterstärke-Bezeichnungen im Vergleich:

Wer erstmalig in einen ND-Filter für sein Kompendium investiert, steht häufig vor der Frage, welche Stärke die richtige ist. Eine pauschale Antwort auf diese Frage kann es nicht geben, weil hier das Motiv und die jeweilige Kamera stark mit hinein spielen. Am eindeutigsten findet man die Antwort, wenn bei den eigenen Kameraaufnahmen oder beim Einsatz eines Fader-NDs die Blendenstufen gezählt werden, um die bei häufig aufgenommenen Motiven die Lichtmenge reduziert wird, um auf die optimale Belichtung zu kommen. Landet man bei 2 Blendenstufen wäre ein ND.6 eine gute, erste Investition – landet man bei 3 Bendenstufen würde man eher zu einem ND.9 greifen – etc.pp...

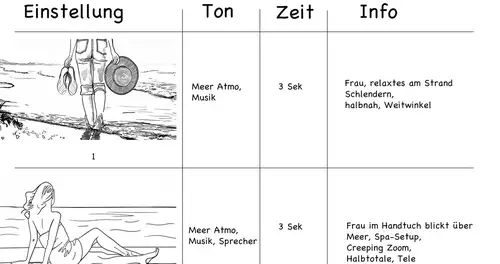

Im folgenden ein Paar ND-Filterbeispiele mit unterschiedlichen Verlaufsformen:

Tiffen ND0.9 Grad Soft Edge (SE)

Neutraldichtefilter mit Verläufen werden zwischen Soft Edge (SE) und Hard Edge (HE) unterschieden. Allerdings existiert keine Normierung für den Verlauf und was bei dem einen Hersteller als weicher Verlauf bezeichnet wird, kann beim nächsten bereits zum harten Verlauf gehören. Soft Edge NDs werden gerne für diffuse Horizontlinien eingesetzt. Weicher Verläufe sind anspruchsvoller bei der korrekten Beurteilung durch den Sucher oder auf dem Kameradisplay als harte Verläufe - hier hilft ein guter, externer Monitor.

Die Abbildung des Verlaufs ist auch von der Brennweite und der genutzten Blende abhängig. Ein starkes Weitwinkel macht den Verlauf deutlicher als ein Tele – ebenso eine eher geschlossene Blende.

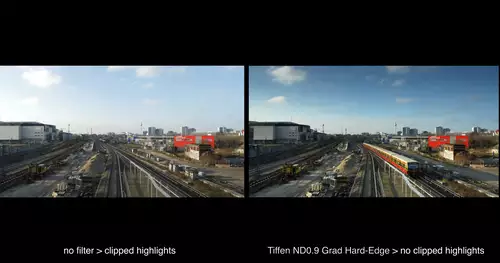

Tiffen ND0.9 Grad Hard Edge (HE)

ND-Filter mit einer Hard Edge Gradation bieten sich für einfache Horizontverläufe an. Auch kann ein Hard-Edge beim Einsatz von Normal oder Tele-Brenweiten mehr Sinn machen. Auch hier gilt, dass keine Normierung von Verlaufsstärken existiert und damit die Verläufe unterschiedlicher Hersteller nicht miteinander identisch sind.

Hard Edge Verläufe sind einfacher im Kamerasucher zu beurteilen als Soft Edge Verläufe. Auch Hard Edge Verläufe stellen sich bei unterschiedlichen Brennweiten und Blenden unterschiedlich dar. Weitwinkel macht die Verläufe sichtbarer – ebenso eine eher geschlossene Blende.

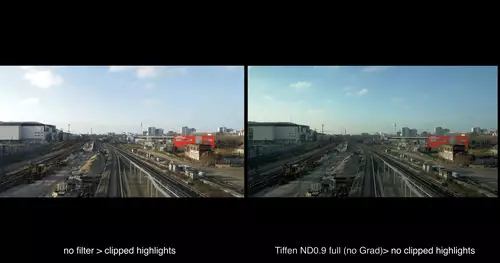

Tiffen ND 0.9 (no Grad)

Die mit Abstand gebräuchlichsten ND-Filter stellen eine gleichmäßige Lichtreduzierung über den gesamten Frame zur Verfügung und sollten als einfache Schraubfilter, Fader-ND oder Glasfilter für das Kompendium bei jedem Kamera-Einsatz mit hellem Umgebungslicht zum Standard-Equipment gehören.

Die Einsatzgebiete entsprechender ND-Filter sind recht umfassend: Vom kreativen Umgang mit der gestaffelten Schärfe im Raum über die Korrektur von LOG-Profilen mit hohen ISO-Funktionen bis hin zum Anpassen unterschiedlicher Kamera / Objektivkombinationen in einem Multi-Kamera Setup u.v.m. bilden ND-Filter mit die wichtigsten Filter im Repertoir des/der Bewegtbildschaffenden.

(IR-Pollution im Auge behalten und bei der Anschaffung neuer Filter ggf. mit berücksichtigen.)

POL-Filter Grundlagen

Licht ist das sichtbare Spektrum elektromagnetischer Strahlung und breitet sich in Form von Wellen aus, die in ganz unterschiedlichen Richtungen (und mit unterschiedlichen Frequenzen) schwingen (horizontal, vertikal und in vielen Abstufungen dazwischen). Lässt sich Licht nicht einer bestimmten Schwingungsebene zuordnen spricht man von unpolarisiertem Licht und meint damit meistens gewöhnliches Tageslicht. Polfilter machen sich die Schwingungseigenschaft von Licht zu Nutze, indem sie nur eine bestimmte Schwingungsrichtung (man denke sich ein paralleles Gitter) durchlassen und gleichzeitig die um 90 Grad gedrehten Schwingungen herausfiltern.

Pol-Filter gib es in zwei Ausführungen: Linear und Zirkular. Das Filterprinzip ist zunächst das gleiche. Es wird lediglich Licht einer Schwingungsebene durchgelassen = linearer Filter. Bei zirkularen Polfiltern wird jedoch mit Hilfe einer zusätzlichen um 45° gedrehten Verzögerungsschicht das zunächst linear polarisierte Licht in eine Rotation versetzt. Zirkulare Polarisation ist vor allem bei Kamerasystemen wichtig, deren Belichtungsmessung und AF-Funktion über Spiegel und Prismen (Strahlenteiler) realisiert werden.

Daher gilt grundsätzlich bei der Auswahl von Polfiltern: Soll der Polfilter im Verbund mit einer DSLR genutzt werden, sollte ein zirkularer Polfilter gewählt werden, um Fehlbelichtungen zu vermeiden – wird hingegen mit einem elektronischen Sucher gearbeitet (bei Systemkameras, Camcordern, Cine-Cams etc.) reicht ein linearer Polfilter aus. Entsprechend „funktionieren“ lineare Polfilter z.B. in einem Kompendium egal, wie herum sie eingesetzt werden - wohingegen zirkulare Polfiter nur eine effektive Filterrichtung haben. Beim Arbeiten mit einem Kompendium sollte darauf geachtet werden, dass sich der Filtertray mit dem Polfilter drehen lässt.

.jpg )

Polfilter minimieren Streulicht und Reflexion und werden im Bewegtbildbereich vornehmlich für die Kontrolle von Reflexionen auf Glas, Wasser etc. eingesetzt. (Beliebtestes Beispiel hierfür dürfte die Aufnahme durch die Frontscheibe eines Autos sein.) Voraussetzung für diese Wirkung ist jedoch, dass das reflektierende Medium das Licht bereits mit einer Polarisation versieht. Unterschiedliche Oberflächen polarisieren Licht unterschiedlich stark: Wasser und Glas polarisieren mehr, metallische Oberfläche so gut wie gar nicht. Daher lassen sich Spiegelungen, die durch Metalle entstehen auch kaum durch Polfilter unterdrücken.

Hier ein kurzes Beispielvideo zur Unterdrückung von Reflexionen auf Glas - in diesem Fall bei einer Autoscheibe:

Die Filterwirkung von Polfiltern beschränkt sich jedoch nicht nur auf Reflexe auf Glas und Wasser. Auch menschliche Haut, Blätter, Gras und die wohl größte uns umgebende Polarisation: Das Auftreffen von Licht auf die Erdatmosphäre lässt sich durch Polfilter für Fotografie und Filmzwecke modifizieren. Entscheidend bei der Filterwirkung ist hierbei der Winkel der Lichteinfallsrichtung. Bei 90° ist die Filterwirkung von Polfiltern am größten.

Das bedeutet für die Filmpraxis: Steht die Sonne im Süden sind Motive im Ost und Westen besonders empfänglich für Polfiltereffekte – Motive im Norden oder im Süden weniger. Beim Einsatz von Polfiltern mit bewegter Kamera in unkontrolliertem Außenlicht sollte auch darauf geachtet werden, wie sich Licht unterschiedlicher Polarisation darstellt. (Einfache lineare Polfilter gelten hier als leichter kontrollierbar.)

In Sachen Transmission sollte bei Pol-Filtern mit dem Verlust von ca. 2 f-stops gerechnet werden.

Die Wirkung von Polfiltern auf Landschaft – insbesondere auf Blattwerk und Gräser mit Reflexion ist eine starke Hervorhebung der Eigenfarbe und damit ein deutliche Kontraststeigerung. Auf menschlicher Haut kann das übermäßige Wegfiltern von Reflexionen auch zu einer puppenhaften, künstlichen Anmutung führen. Es gilt wie stets den entsprechenden Effekt bewußt einzusetzen.

Wer sich einen Vario-ND selbst basteln möchte, kann dies mit der Kombination von zwei Polarisationsfiltern bewerkstelligen. Die Verdrehung der Filter gegeneinander reduziert die einfallende Lichtmenge quasi stufenlos, wobei die Kreuzpolstellung der maximalen Lichtreduktion entspricht. (Will man das Ganze mit DSLRs nutzen, sollte der kameranahe Filter ein zirkularer und der motivnahe ein linearer sein.)

|

Bewertungskriterien von Polfiltern lauten: - neutrale Farbwiedergabe - Auflösung - Vignettierung im Weitwinkel-Bereich (Slim-Filter bei Schraubfiltern notwendig?) - Transmission - Auslöschungsgrad - Vergütung - Wertigkeit (Folienverarbeitung, Klebung von Schichten etc.) |

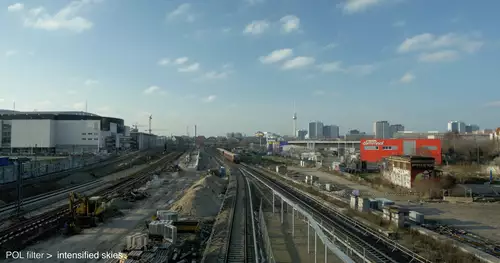

Tiffen Linear True-POL

In unserem Beispielvideo sehen wir die Filterwirkung eines linearen Polfilters in Bezug auf die Brechung von Licht in der Atmosphäre = Verstärkung des blauen Himmels / Kontrastverstärkung. Die Sonne steht relativ günstig in einem ca. 70-80 Grad-Winkel zur Aufnahme. Der Effekt ist sichtbar.

Die Gretchenfrage bei Filtern lautet meist, ob sich der Effekt auch in der Postproduktion - hier Farbkorrektur – bauen lässt.

Reflexe lassen sich gar nicht oder nur mit sehr großem FX-Aufwand nachträglich entfernen. Deutlich resourcenschonender geht da ein bei der Aufnahme eingesetzter POL-Filter zu Werke. Wer also bsp. Autos, Häuser (mit großen Fensterflächen), Wassermotive o.ä. in Szene zu setzen hat, erhält mit einem Polfilter beim Dreh eine beachtliches Mehr an kreativem Spielraum bei minimalem Aufwand.

Bei der Verstärkung von Kontrasten und der Hervorhebung von blauem Himmel ist es unserer Meinung nach nicht ganz so eindeutig. Sofern ohne Clipping belichtet wurde, lässt sich in der Farbkorrektur – zur Not mit getrackten Masken - recht viel in Richtung POL-Filter biegen. Hier würden wir eher dazu raten, die Farbtiefe des Materials im Auge zu behalten:

Hier der erste Teil unseres Filterworkshops zum Thema Diffusionsfilter (Glimmer Glas, Pro Mist, Diffusion FX u.a. im 4K-Vergleich

8-Bit Material gerät relativ schnell an seine Grenzen in der Postproduktion. Banding und Solarisationsartefakte können dann die unangenehme Folge sein. 10-Bit Material lässt sich hingegen spürbar weiter pushen. Die Notwendigkeit, Kontraste über entsprechende Filter beim Dreh zu bewerkstelligen, nimmt ab.

8-Bit Material gerät relativ schnell an seine Grenzen in der Postproduktion. Banding und Solarisationsartefakte können dann die unangenehme Folge sein. 10-Bit Material lässt sich hingegen spürbar weiter pushen. Die Notwendigkeit, Kontraste über entsprechende Filter beim Dreh zu bewerkstelligen, nimmt ab.

Dank an 25p für´s unkomplizierte Bereitstellen der Filter