Wer in der letzten Jahren den Aufstieg von Blackmagic als Cinekamera-Hersteller bestaunt hat, dürfte sich vielleicht auch dafür interessieren, warum hybride Kameraserien wie die Sony Alpha 7 oder Panasonic GH5 immer noch fundamental anders funktionieren. Diese Entwicklung hat maßgeblich mit dem Unterschied zwischen FPGAs und ASICs zu tun -- dabei handelt es sich kurz gesagt um Signalprozessoren. Um zu erklären, was es damit genauer auf sich hat, müssen wir wie so oft ein bisschen ausholen…

Die Signalverarbeitung - Vorteile der FPGAs

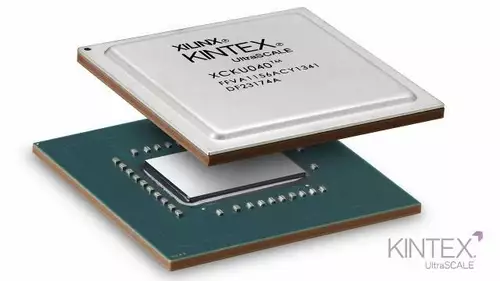

In allen Kameras müssen spezielle Chips die digitale Signalverarbeitung übernehmen. Diese können jedoch nach zwei grundsätzlich verschiedenen Methoden entwickelt werden. In den sogenannten ASICs ist die Schaltungslogik in der Hardware unveränderbar. Hier setzt man - wie bei vielen bekannten Mikroprozessoren - auf fest verdrahtete Hardware-Funktionen, deren Parameter über Software angesprochen werden.

FPGAs sind dagegen Bausteine, deren Funktionslogik man immer wieder neu programmieren kann. Man kann hier quasi die "interne Verdrahtung" des Chips immer wieder umstecken. FPGAs sind damit deutlich flexibler. So kann ein FPGA-Baustein, der beispielsweise ein Mikroprozessor war, auch zu einem Grafikchip mit komplett anderen Funktionen umprogrammiert werden. Oder zu einem Video-Decoder. Bei einem ASIC sind dagegen die verfügbaren Funktionen unveränderlich. ASICs werden also für vorher konkret definierte, sehr spezielle Einsatzzwecke entwickelt.

FPGAs eignen sich somit hervorragend für Cine-Kameras, bei denen noch Kompressions-Algorithmen oder andere Funktionen nachgereicht werden sollen. Hier ist die nachträgliche Flexibilität der entscheidende Faktor. So kann man als relativ kleine Firma auch noch Funktionen zu Ende entwickeln, während das Produkt schon im Markt ist. Kameras mit integrierten FPGAs können daher noch nach der Auslieferung neue Funktionen erhalten. Und fehlerhaft implementierte Funktionen können per Firmware-Update komplett ausgemerzt werden.

ASICs sind dagegen definitiv nur für Anwendungsbereiche geeignet, in denen der komplette Funktionsumfang schon vor dem Produktionsstart der Serie feststeht. Probleme in der Funktionslogik können dabei mit Firmware-Updates nur noch in sehr engen Grenzen repariert werden.

Die Vorteile der ASICs

Doch warum setzen dann nicht alle Hersteller auf FPGAs? Weil diese eben auch gravierende Nachteile haben. So können FPGAs bei vergleichbarer Packungsdichte meist viel weniger Funktionen in einem Chip unterbringen. Noch relevanter ist jedoch der Stromverbrauch. Im laufenden Betrieb sind FPGAs deutlich stromhungriger bzw. viel weniger effizient als ASICs. Gleichzeitig können ASICs in der Regel deutlich schneller rechnen.

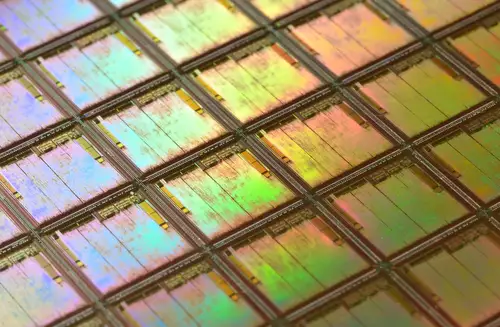

Und nicht nur das. In der Massenfertigung sind ASICS auch deutlich günstiger herzustellen. Bei ASICs sind die Fixkosten für das Design und das Aufsetzen des Produktionsprozesses sehr teuer, die Chips selber kosten in hohen Auflagen aber nur noch Kleckerbeträge.

Daher versuchen die großen Hersteller fast immer auf ASICs zu setzen. Für Kameras bedeutet dies konkret, dass die Hersteller meist einen relativ universellen Chip designen und anschließend in großen Stückzahlen produzieren. Und dieser sollte sich anschließend in möglichst vielen Kameramodellen einsetzen lassen. Vor allem deswegen stecken in vielen Kameras auch viele versteckte Funktionen, die der Hersteller erst bei teureren Modellen "freischaltet." Denn in allen Modellen werkelt aus Kostengründen der gleiche Chip. Damit sich das Design und die Fertigung eines komplexen ASICs rechnet, muss man meistens mit Stückzahlen von mehreren hunderttausend Geräten kalkulieren.

Damit dies alles Sinn macht, müssen Hersteller wie Sony oder Panasonic also sehr sorgfältig vorausplanen, welche Funktionen die eigenen Kameras in Zukunft unterstützen sollen. Denn die Entwicklung eines ASICs von der Planung bis zur Serienfertigung dauert in der Regel zwischen 18 und 36 Monaten.

Oft erkennt man im Kamerabereich eine neue ASIC Serie unter anderem daran, dass neue Codec-Formate unterstützt werden. Aber oft gehen auch ASICs in mehrere Fertigungs-Revisionen. So werden Codecs manchmal auch erst in späteren Modellen freigeschaltet, weil sie in der ersten Revision noch nicht stabil laufen und in einem weiteren Fertigungsdurchlauf gefixt werden müssen. Dies soll gerüchteweise übrigens auch der Grund sein, weshalb es noch immer keine neue Sony A7S III gibt.

Wie lange sind FPGAs noch für spezielle Cine-Funktionen relevant?

Und das führt uns konkret zu den Cine-Kameras: Hersteller wie RED, ARRI oder selbst Blackmagic verkaufen schlichtweg nicht so viele Kameras, dass sich hierfür ein spezielles ASIC-Design lohnen würde. Hier setzt man also teilweise notgedrungen auf FPGAs und versucht deren Vorzüge auch als Vorteile für den Kunden zu verkaufen: Also meistens lange Produktlebenszyklen mit nachträglichen Funktions Updates per Firmware. Dass die integrierten Funktionen dabei bei weitem nicht an die Komplexität einer modernen Systemkamera herankommen, wird dabei durch den sehr speziellen Anwenderkreis maskiert. Cinekameras "brauchen" standesgemäß keinen Autofokus und auch keine Automatik-Funktionen oder höchst komplexe, moderne Kompressionsalgorithmen. Die andere Wahrheit ist jedoch: Man könnte die Fülle an Funktionen, die eine moderne DSLR/DSLM bietet, gar nicht effizient in einem FPGA-Cine-Kamera-Design realisieren.

Und umgekehrt sind die Ansprüche der professionellen Filmer an eine Cinekamera speziell und der Zielmarkt sehr klein. Deswegen wollen die Hersteller meist nicht die Kosten übernehmen, um diese speziellen, im Gesamtmarkt jedoch relativ wenig nachgefragten Funktionen auch in einem universellen ASIC zu implementieren.

ASICs bekommen immer mehr Cine-Funktionalität

Wir sind uns jedoch fast sicher, dass hier bereits ein Umdenken stattgefunden hat. Denn die stark rückläufigen Zahlen in allen Kamera-Sparten erlauben es auch bei Canon, Panasonic und Sony schlichtweg nicht mehr, separate ASICs für Foto- und Filmkameras zu entwickeln.

Gleichzeitig sind die relevanten Spezialfunktionen für den Cine-Einsatz (vor allem RAW-Aufzeichnung oder 10 Bit Unterstützung mit leichter IntraFrame-Kompression) beinahe schon so trivial, dass sich diese heutzutage leicht in Hardware gießen lassen. Und diese NICHT in ein kommendes ASIC-Design für die nächsten 2-3 Jahre einfließen zu lassen, ist wahrscheinlich weitaus riskanter, als es einfach auf Verdacht zu tun. Ein Beispiel hierfür dürfte die 10 Bit Unterstützung bei Sonys Alpha ASICs sein. Nachdem Panasonic und Fuji hiermit bei vielen Anwendern in den letzten Jahren gepunktet haben und auch HDR-Formate eine 10 Bit-Aufzeichnung fordern, dürfte Sony die 10 Bit mittlerweile mit nahezu hundertprozentiger Sicherheit in sein kommendes ASIC-Design aufgenommen haben.

Sieht man in die Zukunft, so stecken die FPGA Designs für Cinema-Kameras in einer Sackgasse. So haben sie zwar den Vorteil, dass sie deutlich schnellere Design-Zyklen gegenüber ASICS ermöglichen. Allerdings ist der funktionale Nischen-Vorsprung einer ARRI/RED oder Blackmagic für Filmer in den letzten Jahren schon mächtig zusammengeschrumpft und lässt sich eigentlich fast nur noch auf die interne RAW-/und ProRES Aufzeichnung reduzieren.

Canon, Panasonic oder Sony müssen eigentlich nur den RAW-Hebel (oder den Schalter für ein anderes mild komprimierendes Verfahren) im ASIC umlegen, um die üblichen Cinekameras in fast allen anderen Bereichen zu übertrumpfen. Sei es beim Stromverbrauch, bei Automatiken wie der Objektverfolgung oder der automatischen Schärfeverlagerung. Oder beim kompakten Design und der Wetterfestigkeit. Und dass dies alles technisch prinzipiell kein Problem ist, beweist uns ja Magic Lantern schon seit Jahren überdeutlich…